我が家の子ども達が「1年先取り」で スマイルゼミ をするようになってから3年 が経ちました。![]()

兄(はれ)&妹(うさ)

兄(はれ)&妹(うさ)

息子は幼稚園年長の時に小一(小学生コース)、娘は幼稚園年少の時に年長(幼児コース)からスマイルゼミをスタートしました。

結果、スマイルゼミは「やって良かった」と感じています。

子ども達の小学校入学準備にもとても役立ちました。

迷いに迷って選択した「1年先取り」についても、「良かった」と感じています。

ポン子

ポン子

というわけで。

我が家が3年スマイルゼミを続けてみて感じた「スマイルゼミを1年先取りさせて良かった点・悪かった点」についてまとめてみましたのでご紹介したいと思います。

2022年春からスマイルゼミでは、学年を超えて学べる無学年学習「コアトレ」が加わることになりました!

追加料金無料 で、学年そのままで「先取り学習」と「かさのぼり」が可能となります。

スマイルゼミを先取りさせて良かったこと

結論から先に書きますと、スマイルゼミ を「1年先取り」受講して良かった点は以下通りでした。

- 「わからない」があっても親子共に焦らなくて済む

- 親が子どもの得意・不得意を「前もって」知ることができた

- 子ども自身が「できないことができるようになる喜び」を知った

これら「良かった点」について、「デメリット」にも触れつつ…もう少し具体的に詳しく「我が家の場合のお話」をご紹介していきますね!

スマイルゼミをスタートした時期

我が家の子ども達がスマイルゼミをスタートした時期はそれぞれ以下の通りでした。

- 息子:年長の時に「小学校1年生コース」

- 娘:年中の時に「幼児年長コース」

兄(はれ)&妹(うさ)

兄(はれ)&妹(うさ)

2人とも「1年先取り」する形でスタートしたわけなのですが、我が家は特別「教育熱心」というわけでも「子どもが特別に優秀」というわけでもありませんでした。

年長に上がる前の息子といえば「ひらがな・カタカナ」の読み書きも怪しいくらいの状態 でした。

子ども達は、現在小一と小二になり、それぞれ「一年先取り」で スマイルゼミを 3年継続 しています。

ポン子

ポン子

なぜスマイルゼミで「1年先取り」を選んだのか?

【兄の場合】

年長 → 小学1年生コース

ではなぜ「教育熱心」でもないのに、「1年先取り」を選んだのか?

その理由をひとつザックリ説明すると…

子どもが 小学校で勉強をスタートした時に「それ知っている!」 と思える事 を増やしてあげたかったから です。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

「小学新一年生」生活は、親子ともども 初めての事ばかりで何かと不安 に感じる事が多い物。

まだまだのんびりしている幼稚園のうちに「1年で習う勉強」に触れておくと少しは気持ちが楽になるかな…?と思ったのでした。

ポン子

ポン子

100点(完璧)を目指す必要はなく、「知ってることが少しでも増えればいい」 と改めて思い至ったのです。

- 「1年先取り」する目的は「小学1年生」でやる勉強に触れるため

- 「1年先取り」した内容をその年のうちに完全に出来るようになる必要はない

- 1年生になった時「これ知ってる!」が少しでも増えていれば良い

- 理解出来ていない点は翌年学校でしっかり学べばよい

というわけで、「事前にスマイルゼミで勉強した内容にわからない部分があっても、小学校に入ってからしっかりと理解・定着できるようにできれば良いや」と「先取り」を選択するに至ったのでした。

\来年出来るようになれば良いんだからね/

年子兄:はれ

年子兄:はれ

そして、これは「やってわかった」事ではありますが、「子どもにとって、ちょっと難し目の問題=わからない事」があった方が「この子は何が苦手か?」が掴みやすくて有難かったです。

小学校に入る前にある程度見えてくると、親としても「ポイントを押さえた対策」がとれるので良かったと感じています。

・

・

【妹の場合】

年中 → 幼児年長コース

…と、

ここまでのお話は、年長の息子についての「1年先取り理由」なのですが。

年中の娘の「先取り理由」はまた別でして。

のんびりマイペース派の兄とは異なり、あらゆることで兄に勝ちたがる年中の娘は「ひらがな・カタカナ」の読み書きやその他モロモロが 年長の兄よりすでに上手にできる子 だったのです。

ですので、単純に「年中コース」だと 物足りないような気がした ため「年長コース」を先取りすることを選びました。

年子妹:うさ

年子妹:うさ

正直、スマイルゼミスタート時の学習能力としては 年長の兄・年中の妹ともに同レベル で二人とも「年長コース」を受講するのがピッタリな状態だと感じていました。

しかし、年の差がある兄妹に同じコースを受講させるのもなぁ・・・という葛藤もありつつ。

色々考えた結果、

「100点(完璧)は目指す必要はない & 小学校で勉強をスタートした時に『これ知ってる!』を増やしてあげたい」

…との思いに至った事から、二人ともそれぞれ「1年先取り」のコースを選ぶことにしたのでした。

\現在スマイルゼミ 3年目/

「1年先取り」を選んだ際のリアルタイムの気持ちや理由については、以下のページにもう少し詳しく書いていますので、良ければあわせて読んでいただければと嬉しいです。

スマイルゼミで「1年先取り」はやってみてどうだった?

それでは、実際にスマイルゼミで「1年先取り」はやってみてどうだったのか? についてですが。

娘(年中)、息子(年長)に分けて振り返ってみると以下の通りでした。

娘の場合:年中で年長コース先取り

年中で年長コースを先取りした娘は、特にの問題もなく学習を進めていくことができました。

年子妹:うさ

年子妹:うさ

1年を通じて楽しんで取り組むことが出来ていて、確実に知識を増やすことができ良い事ずくめ!

年中で「年長コース」を先取りして「難しすぎて困った」こともなく「良かったこと」しかありませんでした。

・

・

そして、これは余談になりますが。

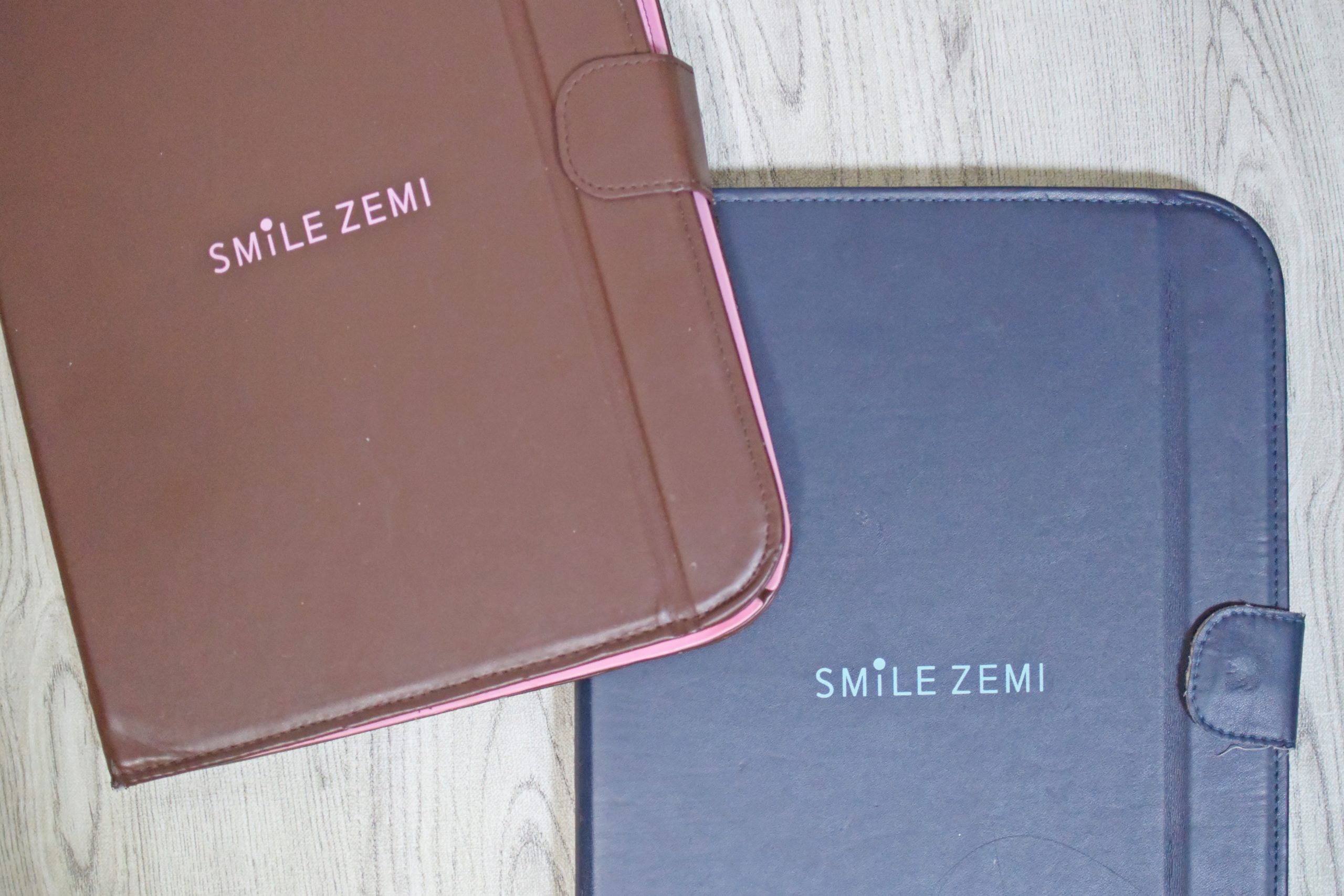

小学校コースからのスマイルゼミには、親などに充てて「メッセージ」を送れる機能が付いているのですが、幼児コースにはこれがありません。

年長兄の小学1年生コースのスマイルゼミにはこの機能があるのですが、年中娘の年長コースのスマイルゼミにはこの機能がないのです。

年子妹:うさ

年子妹:うさ

私(母)に「お手紙(メッセージ)」が書きたくて仕方がない娘は兄のスマイルゼミのタブレットを借りては、メッセージを沢山送ってくれました。

これが「ひらがな・カタカナの勉強」にとても役立っていたと感じています。

なので、幼児コースにもこの機能があればいいのになぁと個人的には強く感じたのでした。

息子の場合:年長で小学一年生コース先取り

一方、年長で小学一年生コースを先取りした息子については、途中「ちょっと失敗したか?!」と思える時期もあったのですが、結果的には「1年先取りして良かった」と感じています。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

というわけで、この辺りについて、もう少し細かく書いてみたいと思います。↓↓↓

年長で小学一年コースを「1年先取り」して悪かったこと(デメリット)

まずは、年長で小学一年コースを「1年先取り」して 悪かったと感じたこと(デメリット) から。

以下は、スマイルゼミを開始した最初の半年くらいに感じた悪かった点(デメリット)です。

【デメリット】

- 息子はひらがなを「読む力」がまだ弱かったので、読めはするものの「読む気力」が続きにくく 「問題文」を読むのに苦労した

- カタカナもまだ弱かったので、理解が出来ている前提で出てくる カタカナに苦戦 した(カタカナの練習もあるのはあるのですが…)

これらが「1年先取りはちょっと早まったかな・・・」と思ったデメリットでした。

デメリットというか、「うちの息子のひらがな・カタカナの読み書き能力が足りなかった」だけのことなんですけれどね。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

あと、初めて登場した「足し算・引き算」などの「計算の世界」に拒否反応を示しました。

やらせようとすると大泣き したんですよね。汗

ポン子

ポン子

…と、「1年先取りとか、やめとけば良かった」と思った瞬間だったのですが。

これが、後程「良かった事」のひとつに至り、「1年先取りで やって良かった!」に大どんでん返し となるのでした。

年長で小学一年コースを「1年先取り」して良かったこと(メリット)

上記の通り、年長で小学一年コースを「1年先取り」して始めた当初は、「良かったこと(メリット)」より「悪かったこと(デメリット)」が目につきました。

が。

徐々に良かったことが増えていったのでした。

- 計算に拒否反応が無くなった

- むしろ計算を楽しむようにもなった

- 文章を読む力がものすごくついた

- 間違えると悔しい・正解すると楽しい感覚を知った

- 「子どもの苦手は何か?」事前に親が把握できた ←★これが一番良かった!★

総合して一番良かった点は、「子どもの苦手は何か?」事前に親が把握できた事 ですね。

ポン子

ポン子

最初大泣きした「算数の世界」(計算)なのですが、1ヶ月ほど一緒についてコツを説明したりしていく中で、息子の中で拒否反応が無くなってきました。

むしろ、積極的に ゲーム感覚で楽しめるよう になってきたのです!

年子兄:はれ

年子兄:はれ

そう。スマイルゼミはタブレットであるため、iPadやスマホでのゲームに慣れ親しんでいる子ども達にとっては、「勉強」というよりも 「ゲーム感覚」で取り組める点 が大きな魅力だと感じます。

計算が楽しくなってくると、日常生活の中… 例えば、おやつを買う際なども積極的に自分で計算をするように もなりました。

さらには、「足し算」「引き算」のみならず「掛け算」や「割り算」にも自然と興味を持って 自分から進んで色々と計算するように も。

ポン子

ポン子

計算に対する最初の頃の拒否反応を思うと、息子が「まさか、こんなに計算を楽しんでやる子」に変貌するとは想像外でした。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

そうこうしているうちに「ひらがな・カタカナ」を読む力も、スマイルゼミに取り組む中で自然とついてきました。

「書いてあることがわかる喜び」や「問題を読み間違えて 答えを間違える悔しさ」を、これまた「ゲーム感覚」で実感しているようでした。

ひらがなもカタカナも、「書き順」などはまだまだ怪しい部分は多いのですが、読む力がものすごくついた 事が実感出来てとても良かったと感じています。

ポン子

ポン子

勉強をやり始めた初期は「わからない事に出会うとパニックになり泣く」…という姿が見られたのですが。

スマイルゼミで「小学1年生コース」を先取り学習して行く中で、息子が以下に気づき出し「リラックスして勉強を進めることが出来るようになった」のも良かったです。

- 習う前の事はわからなくて当たりまえ!(焦らなくても大丈夫)

- わからないことが出てきても落ち着いて「やり方を聞く」とわかるようになる

- わからなかった事がわかるようになると「なんだか嬉しい!」

そして、これらの事に気づき始めた結果、以下の嬉しい成長を見ることができましたよ。↓↓↓

\ 息子の嬉しい成長 /

- 「わからないこと」に出会っても焦って泣かなくなった

- 「この問題わからないから一緒にやって!」と伝えてくれるようになった

年長で小学一年コースを「1年先取り」する祭の注意点

スマイルゼミ で、年長の時に小学一年コースを「1年先取り」して良かったと感じている我が家ではありますが…

ポン子

ポン子

というわけで、我が家で感じた「注意点」についても少し触れておきますね。↓↓↓

先取りする場合は親が教える必要が出てくる点に注意

スマイルゼミは「親が見なくても子どもが自分ひとりで学習できる」事が「魅力」のひとつではあります。

ポン子

ポン子

ですが!

先取りで学習する場合「初めてやる学習」については、親による説明が必要になる場面が出てきました。

年子妹:うさ

年子妹:うさ

年子兄:はれ

年子兄:はれ

といっても、「初めてやる学習の全て」に、親の説明が必要になったわけでは 無い のですが。

それでも、要所要所では必要 となりました。

ポン子

ポン子

もちろん、基本的には「スマイルゼミ」が説明をしてはくれます。

それでも、やはり学校教わる前に「先取り」で学習する場合は、子の苦手を親が察知し解き方などの説明をするタイミングに親がしっかりと気を配る必要があると感じました。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

ポン子

ポン子

先取りさせる「時期(年齢)」にも注意!!

1年先取りをやってみて感じましたが、先取りをさせる「時期(年齢)」にも注意が必要だと感じました。

ポン子

ポン子

というのも、スマイルゼミスタート時点では「年長の息子」と「年中の娘」の読み書き計算などの知識レベルは「あまり差はない状態」だったのですが。

だからといって「年中の娘」には「2年先取り」で「小学1年生コース」させるのは無理だったな…と感じたからでした。

\ 幼稚園年長兄&年長妹 /

兄(はれ)&妹(うさ)

兄(はれ)&妹(うさ)

「おっとりマイペースな兄」よりも「負けず嫌いな妹」の方が、ガッツも学習欲もあるように見えていました。

年子妹:うさ

年子妹:うさ

ただこの一年やってみて感じたのは、学習に際しての「根気力」が、5歳の妹にはまだ少ない様だということ。

「根気力」といいますか「わからない事に出会った時に、やり方を聞いて理解しようと努める力」が、6歳の兄にはしっかり見られたものの妹には少なかったんですよね。

年子兄:はれ

年子兄:はれ

↑この気持ちが、兄には多く見られ妹には少なかったと言いますか。

途中、妹にも兄と同じように「足し算・引き算」を教えてみようとしたこともあったのですが…

年子妹:うさ

年子妹:うさ

そんな感じの妹には、少々ハードルが高かったようです。

・

・

結果、1年スマイルゼミをやった今、兄と妹にはしっかりと知識の差が生まれました。

兄(はれ)&妹(うさ)

兄(はれ)&妹(うさ)

年中娘が「2年先取り」で兄と同じ「小学1年生コース」を受講してもやりきれなかっただろうと感じています。

年長兄は「1年先取り」で「小学1年生コース」がピッタリハマったんですけれどもね。

これは、「個人の能力(努力)の差」というよりは「その年代特有の能力の差」のように感じました。

当たり前の事ではありますが「勉強をさせようと思ってもまだ早い時期」というものは子どもにはあって、「勉強ができるようになる時期」というのも それぞれ個人差があって同じではない ですね。

年度途中でコースの変更はできない点に注意

あと、スマイルゼミは年度の途中で「コース(学年)」の変更ができませんので、「先取り「するか否かについては最初によく考えて決める必要があります。

2022年春からスマイルゼミでは、学年を超えて学べる無学年学習「コアトレ」が加わることになりました!

追加料金無料で、学年そのままで「先取り学習」と「かさのぼり」が可能となります。

スマイルゼミを幼児から先取りさせて良かったこと|まとめ

幼稚園年長で小学1年生コースを「1年先取り」した事に関しては、「良かった点」「悪かった点」共にありましたが、総合するとやってよかったと思っています。

ちょっと「無理目」に思えることをさせることで以下のメリットがありました。

- 「わからない」があっても親子共に焦らなくて済む

- 親が子どもの得意・不得意を「前もって」知ることができた

- 子ども自身が「できないことができるようになる喜び」を知った

今後、ずっと「先取り」で行くかについては学年が進むにつれての再検討が必要となるとは思います。

が、新小学一年生を迎えるにあたってスマイルゼミで1年先取りし「小学一年生」で習うことをやってみたことは大きな安心感につながりました。

というわけで、今年は娘が年長になりますが息子同様「1年先取り」で「小学一年生」コースを受ける予定でします。

そして、息子は「1年先取り」で「小学2年生コース」を受けてみて様子をみたいと思っています。

以上、

スマイルゼミ幼児を年中年長で1年先取りさせて良かった点・悪かった点・・・についてのブログ記事でした。

ではでは。